| 弁天池、「泣かずの池」ともいうらしい。正面の斜面に墓地が広がっており、下の写真の板碑はその墓地の中にある。訪城したときは、墓地の拡張工事のようなことが行われていた。 |

| これがなぞの土塁で、奥行き3mから4m、高さ1mから1.5m、長さ20m以上というところでしょうか。始めはこれが遺構かと勘違いしたぐらいですから(^^;

ゴルフ場の造成に伴う残土、或は高圧線の設置に伴う残土という考え方もありますが。 |

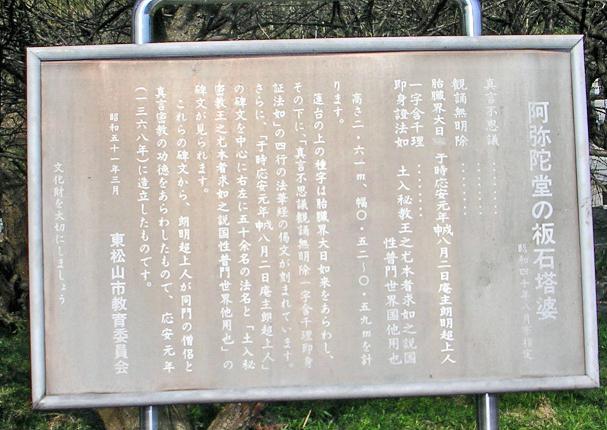

| 高さ2.61メートルの正法寺阿弥陀堂跡に所在する板碑。東松山市指定文化財 |

| 先ほどの土塁が下の民家の宅地の中へと続き、硬くつき固められた様子が窺えるが。 |

| 先ほどの板碑の解説版で、これによれば応安元年(1368年)に建立され、真言密教の功徳をあらわしているという。 |

| 西側の土塁。手前の部分はだいぶ風化も進み消滅しかかっているような様子です。 |

| 西側の土塁を接近して撮影するとこんな感じに。 |

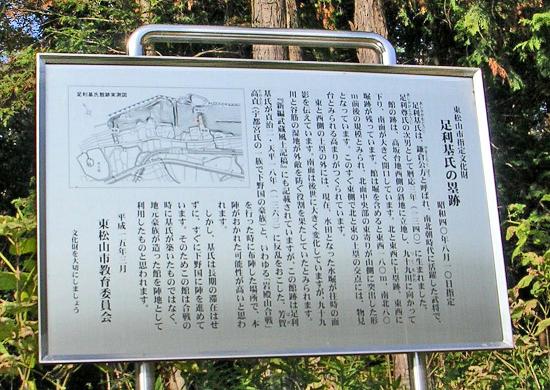

| 城館跡の説明版。東松山市は南のほうにある自治体と違い、こうした説明版が良く整備されているようです。文化財保護の基本的な手法で、説明版1枚でもあると無いとでは大違いです。石垣や天守閣があれば誰だも凡そのことは分かりますが、関東の中世城館は基本的に土塁と空堀の土木技術の結晶なので関心のない人にとっては単なる地面の凹凸に過ぎなくなります。そうしたものを保全していくための最低要件の一つとして、地権者の同意を得て、こういった説明版を設置することがあるのではないかと思います。 |

| 正面が物見台のような土塁。左側も土塁でこの左側から西に向かって土塁が続く。右手のものも土塁だと思いますが。 |

| 西側に続く土塁で、このあたりが高さ約2m、幅3m以上と一番規模が大きいように思う。 |

| 前の土塁の直ぐ北側にある空堀ですが、当時に比べて北側の造成工事などでかなり浅くなっているように思われます。 |

| 道路沿いから見るとこんな風景ですので、徒歩であれば行き過ぎる事はまず無いと思います。向かって右側の住宅は新しい木造の三階建てになっています。それも目印。 |

| 付近の民家の畑の端のたわわに実る柑橘類。 |